因為明天一早得去台北分公司開會,

為了能夠讓我現在兼任的旅行社的公司營業住址早日遷移完成,

所以特地騎著MILK到板橋江子翠的辦公室拿取觀光局業務科承辦員的電話,

以利明天一早進台北分公司辦公室時,就可以馬上告知南部的承辦人員。

由於人都已經到板橋了,

想想自己也很久沒到板橋林家花園逛了,

既然昨天已經騎了一趟桃園大溪的遠路,

那麼今天就來個板橋林家花園文化之旅好了。

為了參觀林家花園,

我得將我心愛的MILK鎖在林家花園對面的便利商店前,

老實說,我還是真的有點擔心,擔心我逛完林家花園出來後會找不到MILK,

但是,人既然來到林本源園邸前了,不進去逛,哪豈不是可惜,

所以在經過一番內心掙扎後,還是冒險將MILK放置在便利商店前,

當然啦,我還是很刻意地將MILK藏在眾多機車的空隙裡,起碼保險一點。

雖然我常跟人家說,我家住在樹林,

而且我住的公寓真的距離樹林火車站也只有走路不到七分鐘的路程,

但是我住的地方,戶籍還是屬於板橋市,

所以我今天進去參觀林本源園邸時,所買的門票只需要五十元而已,

因為板橋市民可以買半票優惠,這是我自從當了板橋市市民十幾年,

第一次感覺到當板橋市的市民還算不錯。

可是,這又讓我想到,那麼以前我到底是買全票還是半票進去的阿?

算啦!早忘了!還是趕快進去參觀要緊。

由於今天是農曆冬至,林本源園邸今天下午還在「來青閣」舉辦了小型音樂會,

現場也煮了湯圓免費供應遊客享用,用的還是滿好看的陶碗,不是免洗碗,

給人的感覺,不僅是環保而已,還很能襯托這個古代園林建築的氛圍,

我給主辦單位最高分的肯定,不過湯圓我倒是沒吃啦,

因為我得留著肚子回家吃我媽煮的,否則的話,ㄧ定會被我老媽罵慘的。

由於林本源園邸的建築架構和裡面的格局,

我很早就閱讀過不少參考資料和書籍,

加上我雖不常來,但起碼也來過不下五六趟,

所以對這裡的環境,我算是熟門熟路了,

所以拿起數位相機,就到處去尋找我要拍攝的東西,

才不管館方設置的所謂參觀動線呢?

可惜的是,近兩年來雖然來了幾趟,但都無緣參觀到林佳的三落大厝,

由於林家的三落大厝雖然名列國家古蹟,但仍屬林家祭祀公業所有,

開放時間是有所限制的,並非每次來都可以看得到的。

或許有很多朋友會問我,為什麼我那麼喜歡古蹟建築阿,

關於這一點,可就要從我的老家說起了,

由於我的老家在台南縣柳營鄉,

因為我的祖先在清朝有分別得過兩次文舉人和一次武舉人,

所以我們劉家的祭祀公業目前也還完整保留有一棟占地八百多坪的四合院大厝,

古宅院前兩邊分豎『舉人杆』,由於右邊之一因觸電劈倒,空留石座。

而左邊目前還豎立著一支『舉人杆」呢,而且ㄧ走進門廊,

就可以看見大廳門楣有兵部侍郎兼福建巡撫王得祿所賜『文魁』匾額一面。

或許正因為我有著這樣的身世淵源,

所以財會那麼喜愛研究台灣各地的古建築吧。

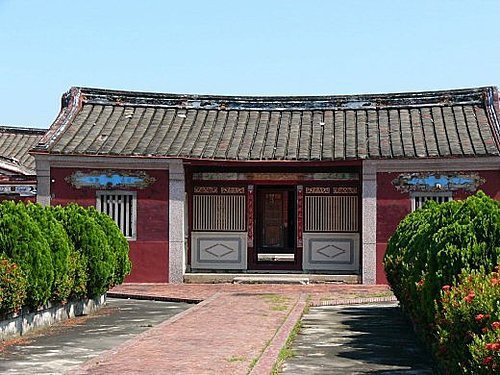

uncle柳營老家 劉舉人宅第

Uncle的老家-柳營劉家古厝

台南縣百年建築很多,柳營鄉就有一幢百年以上的建築,這是位於士林村中山西路三段上的劉家古厝,是地方上知名舉人第,建築格局高雅,尤其庭院樹立高聳旗桿,更說明主人家的不平凡。

位於柳營鄉士林村,是一座四合院武大宅,係劉家祖先於百餘年前所建,占古地 八百坪 ,建材、工匠均由大陸船運而來。古宅建築雕梁畫棟,是全縣數一數二的古老建築。

劉家祖先-劉茂燕為鄭成功部將,殉國於南京之戰。其子求成奉母命渡臺,定居查畝營,努力墾地經營,擁數千甲,但其樂善好施、建設地方。後代相傳為官、經商均有顯赫大業,迄今十二世,歷三百餘年而不衰,堪稱南縣第一世家。

古宅院前兩邊分豎『舉人杆』(中舉祭祖),入廊可見大廳門楣有兵部侍郎兼福建巡五撫-王得祿所賜『文魁』匾額一面。廳內楹柱各有對聯,辭意深入淺出、言簡意賅,發人深省。資舉其一:「孝莫思勞轉眼便作人父母,善無報回頭且看爾子孫」。

劉家古厝建於清同治9年,是屬於「大厝九包五、三落百廿門」的格局,從建材選擇福州杉,請名匠施工,所有造型極盡優美,從一踏入門口的兩排造景林立,讓人感受到一股莊嚴,舉目再望房屋兩側的山牆上,一邊是獅銜八卦,另一邊是獅銜利刃,都有避邪的功用。

劉家古厝的正堂的,高懸咸年間的兵部待郎兼福建巡撫王得祿賜予劉家的「文魁」匾額,兩旁的建築斗栱、藻井,都可以看出木工的用心之處。

掛上「文魁」這塊招牌,主要是書香門第的劉家,在清朝晚期就中了二次文舉人,先是咸豐年間劉達元中了文舉人,清光緒15年,又有劉澧芷再中文舉人,庭院上的高聳旗桿,說明劉家人在這方面的功績。

其他有關我介紹我老家的文章, 我曾在我在以前的文章裡,分別有這樣的介紹: 1.Uncle Shane五年級青春紀事 我的畫家夢篇/南台灣前輩畫家劉啟祥 http://tw.myblog.yahoo.com/shane_liu2003/article?mid=3661&prev=3698&next=3612&l=a&fid=72 2.柳營老家 http://tw.myblog.yahoo.com/shane_liu2003/article?mid=357&prev=378&next=337&l=a&fid=10

uncle老家 劉舉人宅的建築

延伸閱讀

板橋林家花園(林本源園邸)

清乾隆43年(西元1778年),林應寅自中國福建漳州龍溪來台至淡水廳新莊(今臺北新莊),設帳授徒,從事教職。並於乾隆50年(西元1785年)時返回福建龍溪。據專家考證,林應寅應是林家最早至臺灣的先祖。次子林平侯於16歲時(乾隆47年)渡台尋訪父親,並受雇於米商鄭谷之家。但林平侯極有經商智慧,鄭谷慨然借予資金幫助他創業,當年臺北淡水河航運暢行,稻米運銷為貿易大宗,林平侯以運米為業,又逢林爽文事變,稻米價格高漲,林平侯既為米商,在運米業上獲得了極為豐厚的利潤。

後來林平侯與竹塹林紹賢共同經辦臺灣鹽務,更累積了不少財富。當時林平侯年已40,於是衣錦還鄉,返回中國捐官,擔任廣西柳州知府共7年。後來林平侯無意於仕途,於是在嘉慶21年(西元1816年)辭官返台定居。但是當時臺北淡水有嚴重的漳州、泉州人械鬥的事件,為了避禍,林平侯在嘉慶23年時,遷居至大嵙崁(今桃園大溪)的三層(今福安里)定居,並興建巨宅、築大嵙崁堡防禦亂民、開墾田地、築灌溉水圳,田租收入大增。此後林平侯多次協助官府平定民亂,並籲請朝廷興建淡水城。道光27年(西元1847年),林家為了收佃租方便,在枋橋(即今板橋)建弼益館,此為林家在板橋地區構屋的開始。

林平侯生有五子,依次為林國棟、林國仁、林國華、林國英、林國芳,分別管理林家的五個家號(商店號):飲記、水記、本記、思記、源記,意為「飲水本思源」,並以「本源」為總家號。林家五子中以林國華與林國芳兩人最為賢能,承繼家風,勇於開拓本業。此時漳州、泉州人的械鬥事件仍未平息,為了避禍,兄弟二人在枋橋漳州籍居民的邀請之下,林家於咸豐元年(西元1851年)於枋橋弼益館旁興建三落大厝,並於咸豐3年落成後舉家遷入,咸豐5年開始籌建枋橋城以抵禦泉州人騷擾。不久後,林家開始在大厝後興建園林庭園,並且聘請文人呂西村、謝琯樵等名士擔任西席(即家庭教師),為北臺灣帶來不少文化氣息。林家第三代的林維源、林維讓承繼了前兩代的開展,在短短三代之內成為臺灣的鉅富,林維源並且在清法戰爭後,大力協助臺灣巡撫劉銘傳進行番界的拓殖、地方實業的推廣與撫墾制度的推行。今日遊客所暢遊的林本源園邸,也是在這一代的經營下成長至顛峰。

最早林家居新莊時,除了開闢林公館之外,也在擺接堡(即今板橋)開墾。約在道光25年至27年間,林家在板橋興建了弼益館,主要作為點收田租所得的稻穀,弼益館占地約150坪,是一座簡單的四合院。後為避漳泉械鬥,在咸豐3年建成舊大厝(即三落大厝)。此大厝構築方式特殊,面向北方,不設大門而設左右兩門,並有防禦性高的銃眼以供架槍而成今貌。建材有來自中國也有臺灣本地的珍貴高級木材,裝修十分富麗堂皇,是當時臺灣最佳的建築。光緒4年(西元1878年)起,林家為擴充家居,開始著手興建新大厝(又稱五落大厝),占地1200餘坪,是當時少有的大型建築。據信是因應當年林家的社會地位所興建的。 當年有能力興建園林庭園的,除了官衙之外,就是社會具有名望與地位的顯貴。為了追求居住的生活享受,或是希望利用精緻的園林建築來招待官家或生意往來的巨賈,往往不惜鉅資,興建精緻優美的園林庭園。臺灣南北各地都有建築優美的園林,其中以臺南吳園、新竹北郭園、板橋林本源園邸、霧峰萊園最為有名,並稱「臺灣四大名園」。

林本源園邸的興建時間,到目前並沒有考據出一個最精確的證據。一般來說,林本源園邸是隨著林家主厝興建而陸續完工的。興建時間,根據台灣大學土木工程學系的報告指出,約在光緒初年,於光緒14年增修,至光緒19年全部完工。林本源園邸的設計者究竟為何人呢?由於中國式傳統建築的工匠鮮少有人以大名流傳後世,但是傳統建築的概念、設計、施工大多由下列四組人士貢獻:1.主人;2.文人墨客;3.風 水 先生;4.建造工匠。至於修園所花費的金額,自然不在少數。根據多位專家的考證,林本源園邸的興建費用,至少有30萬兩,有學者更大膽推估為50萬兩。這是相當驚人的一筆金錢。

日甲午戰爭,中國戰敗,將臺灣割讓日本,板橋林家為避難,林維源等人遷入內地,從此未再返台,僅令彭壽、祖壽回台管理家產。日治初期,在日本管理下一切如舊,但是後期園邸已開始遭受破壞。

西元1949年,國共內戰,難民來台人士眾多,不少人選擇林家作為暫棲之地,隨後也有臺籍人士相繼入住。根據紀錄當時住有一千多人,三百多戶,政府還特別編了一個行政管理區劃為「留侯里」。在居住者的違章建築行為與任意拆建之下,內部的毀壞更嚴重,因此激起了國內外人士呼籲保存的行動,並開始謀求遷出現住戶與整修維護經費籌措等問題的解決之道。東海大學於西元1971年受縣政府委託對林宅進行規劃,復因鄰近住戶反對而作罷。西元1977年,林本源祭祀公業將林家花園的產權捐給臺北縣政府,並捐出新台幣1100萬元作為整修經費。

臺北縣政府便立即辦理留侯里居民的遷出作業,翌年委託台灣大學土木所都計室(台大建築與城鄉所前身),進行恢復舊觀的測繪及修復計畫工作。土木所動員內外師生在現場測量,描繪基地位置、面積、形狀、建築構造、佈置、建築細部、尺寸、花園現存物之位置、類別及鄰近基地環境之分析、規劃,完成各種圖樣後,並估計經費作為施工參考。

在修復的方法與原則上,當時在殘蹟保存、略事修補及按原件修復之間,學界與各有關單位,甚至一般社會大眾居有些觀點上的差距,當時認為「殘蹟保存的殘缺美感較易引發思古之幽情與歷史感;而按原件修復,較接近我國傳統匱乏社會對豐富感的文化要求」。最後經由漢寶德先生、 林衡道 先生、 王國墦 先生、 洪文雄 先生、吳基瑞先生、 馬以工 小姐等之會議結論,提出幾點基本觀念;考量林家花園當時的現狀,盡量按原件修復,修復時限之下限為光復以前,以恢復原樣為原則。

時至今日,古蹟保存的觀念及原則有更進一步的發展,除了建築本體價值之外,特別強調整合性保存的重要,對於歷史的斷代問題更具包容力;儘管如此,林家花園的保存與修復經驗,在臺灣的古蹟保存運動的意義上有其一定的地位。西元1982年底,花園的修復工程開始,經歷4年終告修復完成。修復經費共計動支新台幣1億5643萬3218元,分別由文建會、內政部、交通部觀光局、臺灣省政府及臺北縣政府共同負擔。一座百年園林逐在社會及政府各部門的集體努力之下,獲致今日保存的成果

「林本源園邸」建築介紹

方鑑齋

方鑑齋,為昔日讀書之所,平時亦是騷人墨客,吟詠唱和之處。

齋前鑿池,池中設有戲臺,凸出於方鑑齋對岸水域之中。齋右側依壁,假山層疊,沿假山有小徑可通往戲臺。戲亭備有太師壁,夜間清歌抑揚,饒富生機。

本區域以水院為中心,周圍布置屋舍、戲亭、迴廊、曲橋與假山,齋前軒亭與戲亭隔水相對,互見水中倒影,是傳統園林設計「對景」的技巧,不但景致變化豐富,而且封閉水院的音響效果極佳。

汲古書屋

汲古書屋的主要功能是藏書及讀書,仿明代毛子晉之汲古閣而命名,汲古書屋外觀是一座三開間並帶軒亭的建築,其後皆設格扇門,以利通風及方便出入。

汲古書屋本身部份原為平頂構造,大約在日治中期才改為目前所見的兩坡落水形式,作為一座書屋,其窗格子均採取簡潔大方之形式。

屋前之軒亭造型高聳華麗繁複,使用「卷頂」推測是受了南洋外邦建築的影響。

來青閣

來青閣為昔日招待貴賓及貴賓下榻之處,亦為俯覽橫虹臥月的虹橋與定靜堂間植百花之所。

登來青閣遠眺,大屯、觀音等山憬然入目,故名來青;為全區最華美的建築物。

原先沿著迴廊前來的牆上雕有周凱的書法及謝琯樵的竹畫,可惜早已剝落不全,經修復完全的只有道光十六年周凱題「朱子讀書樂詩」。

閣的兩側設有庭院,以花牆做區隔,牆上鑿設漏窗,造型優美富函寓意。閣前有一戲亭,林園當年戲班子粉墨燈場演出娛賓。

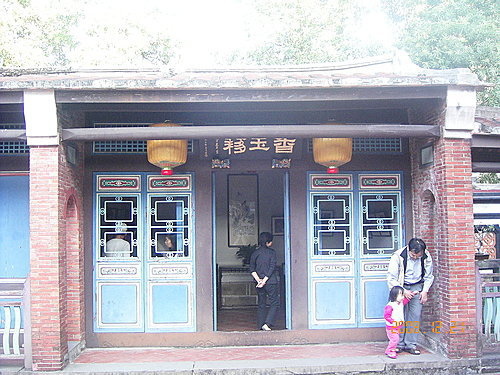

香玉簃

「簃」為閣邊小屋之意,乃遊憩觀賞花卉之所。香玉簃建築本身由曲廊路徑變化而成,曲廊迤邐曲折,有時依牆而行,有時又轉折向外,因而在廊與牆之間夾出形狀與性質均有不同之小院,其間布石,或置景花台等等,其轉折連接所傳達的人體行進間的韻律變化,增加園林風景的深度與層次。

簃前為花圃,每至花季,遍地似錦,與周圍臺閣相映,富有詩情畫意。

定靜堂

定靜堂為園中佔地最大之建築物,是林家招待賓客,舉行盛大宴會之處。

定靜堂以四合院方式配置,前埕寬廣,入口設重門中庭做穿廊,對照有秩地引導賓客到達儀典性的正廳。

它除了為社交儀典提供場地之外,堂內並經常陳列古董、古畫。內有花園主人林維源所書之「定靜堂」橫額,正面花磚牆及兩側磚雕亦為佳作。

觀稼樓

觀稼樓顧名思義,當年可遠眺田園農夫耕作之景。二樓四周有露天平台,以便登樓遠望,面對觀音山下一片田園,阡陌相連,盡收借景之趣。

樓前方有八角形門洞及海堂池,池雖窄小,但以充滿曲線的石欄及拱橋來設計。樓前小院圍以書卷牆,象徵開卷有益,兩側闢八角門洞,八角形與書卷折線相映成趣。牆上水果形漏窗,取柚子、南瓜、仙桃、石榴為圖案,象徵福祿壽喜寓意。

觀稼樓本身為園中第二大的建築物,同時,為榕蔭大池主景建物與背景,使人不能一眼望穿水池與假山群。

樓附近有一孔雀園,昔日孔雀園對面假山洞內飼養猴子,除增添生趣亦有封侯之寓意。

橫虹臥月

橫虹臥月為一座弧形的陸橋,其名優美,意象與寫景皆俱,弧形橋面如虹,而拱形門洞有如半月,故得名。

橫虹臥月居全園樞紐位置,將全園分割成前後兩大區域,使遊園者不致一眼望穿園的後半部,營造視覺層次與隱蔽之效,園林設計常用的手法。

橋下由珊瑚礁砌成洞窟通道,低矮幽暗,順之可抵猴洞、觀稼樓。

月波水榭

月波水榭為一賞月之所。海棠形的水池漂浮著一座雙菱形的水榭,並有小橋與岸邊連接,有如一艘小船泊於碼頭邊,予人豐富的想像。雙菱形也稱方勝,是一種中國古典工藝常用的圖案,有連綿再生的象徵意義。

水榭右側有迴旋石階,額題「拾級」,讀「ㄕㄜˋ級」,意味登階而上,昔日順著樓梯可登上屋頂平台。牆外又有一淺池,池岸疊石,亦有野趣。其中一特立之石峰,為日治時期舉行盛典時之紀念物。

榕蔭大池

榕蔭大池池北有仿林家漳州故里之山水假山,池畔繞以梅花鄔、釣魚磯、雲錦淙等不同形狀的亭子,計有三角形、四角形、菱形、八角形及疊亭。

亭作為林園環繞池水之導遊路徑線上休憩憑眺之地點,亦是對景觀賞之重點,隨人體之高視、俯視、低視而建亭,亭頂除了攢尖外,歇山最為普遍。因地制宜設置,充分表現了主人的獵奇趣味。

榕蔭大池的生氣有很大一部份由榕樹提供,巨大的遮蔭、開敞的自然地面與大面積的池水都能提供此處宜人的微小氣候,使林園增加舒適度,也富有地方情調。

大觀書社

大觀書社,1863年由板橋林家林維讓兄弟與泉州人莊正共同設立。清領時期,臺灣漳泉械鬥頻繁,咸豐年間漳泉械鬥再度爆發,林國芳召募漳裔鄉人,據枋橋城(今臺北板橋)與新莊的泉州人對峙,直到1860年兩族才告和解,並建「迪毅堂」祭拜死難者。漳泉械鬥雖告終止,但仇隙猶深,平時慶弔不相往來。

林國華之子林維讓為打破兩族間的隔閡,特將其妹嫁給泉州舉人莊正為妻。1863年莊正與維讓兄弟共設「大觀書社」,由 莊正任 教授。此外,邀集兩族文士每月詩文課會一次,以日漸消弭其仇恨。1873年莊正再度來臺,覺得書社的成效非常良好,應該將其擴大成為義學,照顧更多的學子。於是地方人士有錢出錢,有地出地,不足之額由林家負擔,將大觀書社改制為「大觀義學」,並由莊正撰書〈大觀義學碑記〉,銘記此事。

書社、義學名為「大觀」,雖係由學舍面對大屯、觀音二山而來,然其本屬漳(大屯山)、泉(觀音山)二族墾殖之地,更代表漳泉二族聯合之意。

林家三落大厝

大觀書院