李國修,

從學生時代就開始與劇場結緣,

自1978年進入蘭陵劇坊後,到1986年創立屏風表演班,

一路走來,李國修演而優則導、導而優則編,

他寫了二十多本劇本,並同時保持相當穩定的推戲速度,

在台灣現今的藝文環境裡,委實不易。

對李國修而言,戲劇是一項任重而道遠的使命。

在舞台上,他可以抒發胸臆,諷刺社會現象,甚至記錄歷史片段。

在李國修的戲裡經常都是惹人鼻酸的故事,

但是每當觀眾融入劇情中而感動到流滿面的時候,

他卻又常常冷不提防地逗您發笑,

就在這笑與淚之間,觀眾便真正參與了李國修的戲劇空間。

這位誓言死在舞台上的劇場人,

創立屏風表演班竟已有二十幾個年頭了。

儘管屏風缺乏企業資金奧援,又受到文化環境和經濟不景氣的嚴苛挑戰,

他仍一路堅持,持續穩定地推出一齣齣動人的戲劇,

只因他時時謹記父親的庭訓:「人一輩子能做好一件事,就功德圓滿了」。

從電視喜劇紅星,轉型成為編、導、演全才的劇場人,

這種執著的信念,李國修這二十多年來從沒有變過,

李國修甚且打趣的說,「他的另一半〈王月〉生了兩個孩子,

我則生了三十六個」,

在三十六齣的戲劇作品中,沒有一齣不是他嘔心瀝血之作,

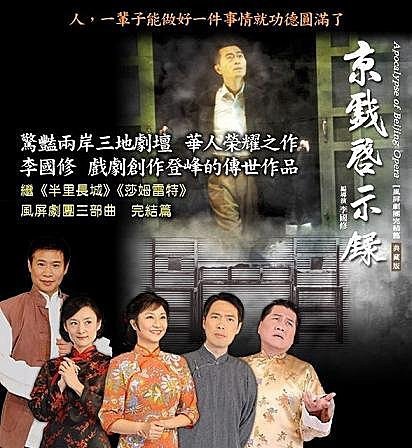

也因此在1996年的《京戲啟示錄》,

他藉由深刻的內心戲來刻劃父子情感,不但博得所有觀眾的共鳴,

也讓他拿下第一座國家文藝獎的戲劇類獎項。

其實在李國修的戲劇作品中,

《京戲啟示錄》是寫自己父親的故事,

《女兒紅》則是寫自己母親的故事,

李國修不只用戲劇紀錄了一個家庭的故事,

而是紀錄了一整代中國人的故事。

他在舞台上呈現出戰亂的死亡、

呈現逃難的流離失所、

也同時呈現了平常庶民的希望和愛,

這種「庶民的記憶才是真正的歷史,可是我們在書本上經常找不到,

既然沒人紀錄那就我來記錄吧!」的觀點,

讓李國修總是豎直耳朵、睜大眼睛,

一點一滴地在生活當中蒐集不同的生命經驗,然後演出來分享給更多的人。

「人生如戲,戲如人生」。

有人常會問到李國修這一個問題:戲究竟是真是假?

李國修總是回答這樣一句話標準答案:千萬認真!

我想李國修回答的這一段標準答案,

應該是李國修為自己近三十年的劇場人生,

最為貼切的一段註解。

延伸閱讀

《京戲啟示錄》

人的記憶肯定經不起歲月的流逝,時間越久遠記憶越模糊!漸漸地,我們失去了回憶的能力;甚至我們開始懷疑那些曾經真實發生的過去是確有其事?還是根本沒有發生過?

一個戲班子在舞台上搬演一齣戲,戲裡戲外都在反映戲臺下的人生即景。我喜歡在舞台上藉一個戲班子的故事影射台灣這個社會;我偏好「戲中戲」的題材,因為我始終認為舞台上戲班子的人情世故就是這個時代的縮影。自1989年《半里長城》、1992年《莎姆雷特》至1996年《京戲啟示錄》完成「風屏劇團三部曲」。

2007年,重製公演《京戲啟示錄》,內心更多了一層追憶,一份沈澱。這些年不停地創作,不停地發表演出,反覆浮現腦海的問題是:「為什麼要演這個劇本?」「這個劇本跟這個時代有什麼關係?」---屏風表演班在戲臺上扮演「風屏劇團」;風屏劇團在舞台上彩排《梁家班》;梁家班在勾欄上排演改良傳統老戲《打漁殺家》。風屏劇團團長李修國

因彩排中斷,回憶起中華商場與父親相處的那些陳年往事。中共文革時期樣板戲《智取威虎山》竟然就是兒子鬥死老子的歷史背景。三條戲劇長線、兩條戲劇短線,多重時空、交錯敘事的《京戲啟示錄》跟這個時代有什麼關係?

一棟被拆掉的建築物中華商場跟你童年被拆掉的老家有什麼差別?它再度拆掉了你曾擁有的過去;梁老闆以不倫之戀代替自己混亂的心境,尋求慰藉的出口,和現今社會的兩性關係,又有什麼分別?李修國不願學唱戲,學做戲鞋跟你不想繼承父親苦寒的行業有什麼不同?——這個時代誰還在乎傳承?......滿滿一舞台的戲,戲裡儘是往事與回憶,戲外是風屏劇團也無力抗拒劇團裡的人事紛爭,是不是這個社會各行各業共有的現象?在戲臺下的您除了心中暖起的感動之外,是否也蕩漾了自己的回憶?!是否也在《京戲啟示錄》層層蒼涼的故事中,得到一絲生命的啟思。〈資料引用自屏風表演班〉

「女兒紅」

2003年屏風推出劇作「女兒紅」,是李國修繼「京戲啟示錄」處理與父親的情感後,再度以自身對親情的感念為創作題材;而這次他懷想的對象是母親。

故事講述一位劇場藝術家李修國,在完成一次大型公演後,決心自我沉潛,希望藉由對自身身世根源的追尋,思索未來的人生方向。過程中,他憶及病逝多年的母親,然而,兒時記憶已然模糊,他只有在大姊的描述與轉述(大姊出嫁前夕,母親曾對她談起自己的往事。)中拼湊母親的形象。

也正是在這一點上,李國修開展了他貫常虛實參半、戲裡戲外相互參照的想像空間。

對母親的印象之所以模糊,不僅因兒時記憶的易逝,更多是因為主人翁刻意的遺忘、或選擇性的記憶。自1996年起,現實生活中,李國修沉潛了7年的時間,才完成這齣向母親致意的「女兒紅」。

小學3年級時,李國修的母親被醫生宣告患有「精神神經病」,整整10年的時間,李國修的母親足不出戶,她禁錮了自己的身體與心靈。對李國修而言,成長的歲月裡,母親代表的是羞恥、是禁忌,是他從不願向人透露最私密、最複雜的情結。也因為這段過往記憶的闕如,他遲遲無法處理對母親的感情。

同樣的故事,複製到戲劇裡。為表達極欲見證一切的渴望,劇中人李修國穿透時空,不斷回到記憶中與當年的自己對話,企圖喚醒年少時因自悲、憤恨而平白喪失本該屬於自己生命中極為重要的那一部分。他斥責年輕的李修國,其實是對自己的懊悔、不諒解。

而他終於描繪出母親的生命圖像。母親不在了,在想像中的母親更真切。

早年,父親曾救過母親與外婆,外婆遂將年輕的阿姨許配給父親。然而阿姨愛上了說書的,那一段兒女私情的交會,讓她選擇逃婚與情人私奔。母親為了報恩、為了成全自己的妹妹,犧牲追求幸福的權利,代妹妹上花轎嫁給了父親。經歷戰亂,輾轉來到台灣,母親為一家辛勞奉獻,最後卻因誤會父親與人有曖昧,而患了憂鬱症,從此封閉、衰頹,終至病逝。

然而,李修國的「尋根之旅」並不僅僅因重拾對母親的記憶而得到完成,而是過程中他有所學習、體悟,對自己的生命有所反思的結果。與其說是尋獲身世有形的根源,毋寧說是尋得了無形的生命根基。

在進入劇末的高潮前,李修國說:「我不再要追尋自己的身世。我的生命從這裡開始!」

故事雖以母親的生命歷程為出發,但全劇並未集中表現於此,而是透過此一軸線,帶出不同時空中、不同人物各自的生命態度,獨立卻又一致。

時空跨越了三0至九0年代,從大陸東北到蕞爾台灣;從抗戰遷徙、大陸淪陷、政治迫害的戒嚴時代、到現今市井小民的生活。無論身處於何種時代環境,人們都在「生存的困境」與「生命情感的寄託」之間,呈現出一種獨特的生命樣態。

外婆對傳統情感的執一,即使面對整個時代潮流的價值與生存批鬥,仍面不改色、不願苟且偷生;怯弱的父親,在亂世中拼博求生,為的是對妻兒的一份責任;客家阿婆,自幼被送做童養媳,勞苦的一生,卻是老年最親密的回憶;岳母經歷了白色恐怖的喪夫之痛,獨自撫養兒女,撐起一家;妻子宜幸,雖礙於生活現實的困難,不得不與他發生爭執,卻仍願意默默支持、祝福著修國對自我的追求;運將大舅子,奔走在這紛亂、不耐煩的時代,仍有他自得的一份情趣與堅持......

個人的執拗,不免造成對身旁至親者的傷害,但「女兒紅」一劇中,即使看似最直接的對立、衝突、甚至背叛,人物與人物間仍有難以割捨、濃得化不開的矛盾情感流動著。

如此非決裂而可溝通的情感模式,拉出了人我間情感得以流動、交會的空間。不躁進,便有溫情,人們因「情」而彼此對立,也因「情」得到最終的諒解。

全劇的最後一幕,整個舞台籠罩在一片火紅之中,紅光透在觀眾面前,有如為觀眾蒙上一層玻璃紙似、夢境般的眼光。那火紅中含有多重象徵性的情感喜慶的喜悅與歡鬧、生命躍動的熱情、幸福的渴盼、與死亡的震撼。此時,舞台上無形地隔出兩個早已逝去的時空,而我們站在李國修/李修國現今的角度觀看著。

舞台的左側,母親送葬當天,大姊跪坐在火爐前,將母親當年的嫁袍燒給母親,口中以家鄉話一聲聲喊著:「媽!咱們回家嘍!」「媽!回家嘍!」,語調悲悽,帶著深長的祝福。而代替出殯的隊伍,在舞台後方,無聲上演的是母親出嫁時的情景。迎娶的隊伍將花轎抬至新房前,新房中張掛的盡是紅色的布幔、布條。母親下了花轎,獨自走進新房,緩緩平躺於床上,行止、情態滿溢著平靜的幸福。

然而,對應於一旁另一個時空中大姊的哀悼,母親這一躺,又像是平靜地接受死亡的到來。

接連著全場火紅的燈光,爐火像是要燒盡這最後一幕、故事的最後一頁,連同映在舞台上母親最珍貴的記憶一起燒去。與此同時,整個劇場迴盪著母親生前最愛哼唱的家鄉童謠。於是,生命的歸屬、死亡的歸屬、幸福的歸屬,順著歌謠哼唱的旋律,匯聚成潺潺流動的小河,又再能流過天真、純樸的鄉間。

在這裡,時間被取消了現實性,觀眾在多重並置的空間中對象徵符號進行意義的思索。然而所有象徵性的情感,卻又和著空間裡的聲音與畫面,在此刻結合為一體,強大的情緒能量頓時包圍了觀眾的所有意念。

從花轎逕自走入幸福/死亡的新房/靈寢,過程中,舞台上並不交代母親與旁人應有的任何互動,婚事的一切簡省為短暫的動作片段,觀眾全神凝視著這生命唯一的主角,彷彿她的整個人生都凝縮在這短短的歷程之中。

全劇雖未改李國修一貫戲虐、笑鬧的風格,充斥著嬉、笑、怒、罵、仿諷、反諷等低層次趣味的表演;卻也不時隱隱流露著動人的生命情感。尤其最後一幕對時空的交織處理,著實叫人讚嘆。而時空的聚攏、交織,其實也是時空的無限延展,是宇宙整體揭示的可能,此時觀眾的意識全面開展,有如坐落在整體宇宙敞開的空間之中。 逐漸遺忘了這樣的狀態。 「為所當為,義無反顧」,是對生命的一種承諾。「女兒紅」看似鬆散的各個片段,在這裡得到了統一。它其實是一折折由「情義」串聯起來、賦予了現代型態的傳統戲劇。或許過程中,身為一位創作者,在這個藝術不受重視的年代,在如此惡劣的環境下,李國修也潛在地為自己對生命、對藝術的熱情進行了一次再確認,從而更義無反顧於未來創作的道路上。 《女兒紅》在李國修心裡蘊釀了七年。他說,自己從來不知出生時間,於是在今年暑假開始一段溯源經歷。他從二重埔找到基隆,再找到中華路商場時期的戶政資料,終於尋得了自己的出生證明,也讓他決定解開長年的心結。

「崇高」是西方美學中一個重要的範疇,曾經凝聚、結晶的一刻能夠超越永恆,那是一種對無限生命的追求意識。而「女兒紅」的情感則是東方的,生命永遠都要回到那與世界發生強烈、不可動搖之情感的一刻。它不冀求超越,而是回歸。彷彿過去是為了這一刻所存在,而未來也因這一刻所延續。這一刻便是生命情懷的全部寄託。

李國修自小生長在與戲班、與傳統戲曲親近的環境中,中國美學潛移默化地涵藏在他日後的創作思維裡。而「情義」始終是中國藝術的主題。「情義」,是生命與生命之間、生命與天地之間高度交融的狀態,是人之安身立命的根據。然而,受現代化洗禮的我們卻

在「女兒紅」的劇作中,李國修體現了這樣的思維,極其自然的體現,從而引動觀眾到達生命更高的層次,對生命有更深刻的認識。正如我們坐在劇場觀眾席位置的高度,俯視戲台上搬演著一幕幕人生的悲喜。

看完此劇,不禁教人驚覺,生命原來可以如此豁達,即便不斷創造的過程同時也是走向死亡的過程,一切的作為終將化作現世的烏有;人仍舊堅定、認真並且認份地過著自己的一生。生命不為了追求永恆,生命中的所有活動只因來自生命自身純粹的創造本性。

從中我們看到了一份專注而自足的美感,在感到人的渺小之時,也體驗到宇宙無垠的寬闊,那是另一種異於西方自我意識的無限。我們在美感的經驗中,審視、洞澈這生命的無「常」消逝的必然性,而自然地接受了這不可抗拒的事實,沒有疑惑、沒有恐懼,存在的焦慮在審美的過程中消融了。

李國修過去曾寫過自己的生活及人生歷練相關,其中的《京戲啟示錄》更直接描寫父親的故事;卻始終沒有碰觸母親的情節,「因為母親被醫生診斷為神經病,這讓我的童年感到羞恥。」

《女兒紅》從屏風表演班經典劇目《京戲啟示錄》的結局拉開序幕,劇中團長李修國憶及童年往事,展開一段尋根的過程;在尋找過程中,李修國如真如幻的記憶,參雜著真實或是片段的資料,以民國二十到六十三年間動盪下的大環境為背景,以幽默詼諧角度來回顧。

李國修花了二十五天的時間收集各類資料,其中還包括當年的媒體報導。接著運用十八天在書房「閉關」的時間,寫下這部完整的劇本。

李國修說,歷史記憶呈獻時代下小老百姓為生存而努力的真情世界。他表示,全劇有四成是虛構,他並不想迎合觀眾口味,只是「戲真劇假」讓觀眾自己體會。劇中演員包括乾德門、楊麗音、因廣告中飾演「唐先生」而走紅的樊光耀、「唐太太」顏嘉樂等十四人,加上一百位臨時學生演員,將呈現舞台壯觀的氣勢。〈資料來源:自由時報〉

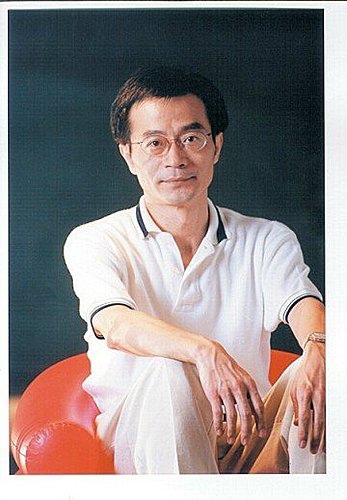

李國修

李國修為台灣劇作家,集編、導、演及劇團負責人為一身。

現任:屏風表演班藝術總監、台北藝術大學劇本創作研究所兼任副教授

出生於台灣,A型、魔羯座,成長在西門町的中華商場。

十八歲時加入世新大學話劇社,畢業於世新大學廣電科,因為興趣而投入劇場演出及創作。三十一歲時創辦了「屏風表演班」(1986年)。

最新作品:京戲啟示錄(2007)

其座右銘為:「人,一輩子能做好一件事情就功德圓滿了。」(語自:《京戲啟示錄》)。

並且他說:我這輩子只想做好一件事,就是「開門、上臺、演戲」。

發表作品

《京戲啟示錄》(1997)

《莎姆雷特》(1996)

《半里長城》(1995)

《太平天國》(1994)

《徵婚啟事》(1993)

《西出陽關》(1993)

《OH!三岔口》(1993)

《三人行不行》

《女兒紅》

《人生鳥鳥》

獲獎紀錄

1997年3月 《三人行不行》系列劇本創作榮獲第三屆巫永福文學獎

1997年9月 榮獲第一屆國家文化藝術基金會文藝獎戲劇類得主

1999年6月 榮獲第十九屆亞洲最傑出藝人金獎

關於屏風表演班

1986年 屏風表演班 成立於台灣台北...........

2006年 屏風表演班 邁向第19個年頭.........

回首過往 一步一腳印的累積

屏風 創造了許多動人的故事與精彩的紀錄

屏風 陪伴了許多觀眾的成長 記錄了時代的脈動

戲臺上 戲臺下

新世紀的開始 邀您一同 細數屏風.....................

人,一輩子能做好一件事情就功德圓滿了(語自:《京戲啟示錄》)

以《1812&某種演出》為創團作品,開始展現充沛豐富的創作力,20年來發表36個作品,演出涵蓋喜劇、悲劇、肢體對話、魔術科幻、並融合傳統京劇、西方詩歌吟唱、歌舞等戲劇形式,呈現多元風貌;關懷層面更遍及人際關係、歷史探索、老兵議題、兩岸國際情勢、政壇、民生等生活息息相關的社會議題。

20年的劇場路,完成了1202場次的演出;歷次作品分別巡迴國內外20個城市;觀眾人數約計970,087人次;「屏風之友」共計143,023位。

屏風人想要做好的事情只有一件:

運用戲劇的形式,以心用情的紀錄台灣這片土地上人事景物情的演變與歷程!

結構與解構、一人多角、系列作品與定目劇

在藝術總監李國修的帶領下,屏風表演班的作品,一直是劇團賴以生存發展的命脈,也是最受觀眾肯定支持的主要原因之一。屏風作品嚴謹的結構與解構手法,加以演員多重扮演的豐富性,均為屏風作品不同於其他劇場演出的特色之一。

而「系列作品」的創建,包括《三人行不行》系列作品(I-V);風屏劇團三部曲《半里長城》、《莎姆雷特》、《京戲啟示錄》;以及社會議題關懷系列《民國76備忘錄》、《民國78備忘錄》、《西出陽關》、《救國株式會社》;家變系列《黑夜白賊》、《也無風也無雨》;兩性關懷系列:《徵婚啟事》、《未曾相識》、《我妹妹》、《婚外信行為》等,更協助劇團在行銷及觀眾累積的互動上,邁進了一大步。

此外,為長期營運的考量之下,除持續不斷的發表新作品之外,更以五年為一期,推出屏風「定目劇」的定期巡演,將屏風典藏的經典好戲每隔五年,重新賦予新意,讓看過的觀眾再次感動,讓未曾看過的觀眾,一同欣見屏風的成長!!

你要去做,才能改善環境

面對整體環境的不確定,屏風表演班更以積極的態度,為表演藝術環境,注入新的視野。

在「小劇場是大劇場上游」的體驗下,從1996年起,以「為台灣劇場紮根」為信念,每年定期舉辦《屏風演劇祭》,提供演出經費給予有潛力的國內外劇場團體與工作者。一方面活絡台灣表演藝術環境,另一方面亦促成國際文化交流的使命。

永遠的劇場人

進入21世紀,屏風表演班持續向前邁進,廣納人才擴充設備,投注資金與精力,積極籌備「屏風文教基金會」與「屏風2軍團」的成立。希冀以拓展戲劇教育,散佈戲劇種子為主要成立目標,使表演藝術成為生活的一部份,並結合表演藝術相關資源,為台灣

表演藝術界投注更多新的契機與方向。

正當喜慶「屏風文教基金會」成立、「屏風2軍團」亦已進入揚旗成軍之際,2001年9月竟遭逢舉世震驚的美國「911攻擊事件」,國際經濟局勢瞬間驟變,引發世界性的連瑣反應,對台灣的經濟榮景造成嚴重的打擊!而「納莉颱風」襲台,造成的財務損失,對台灣的經濟發展無疑是雪上加霜。致使屏風表演班賴以生存的「票房收入」,在接踵而至的人禍天災下,面臨創團16年來最嚴重的衝擊!為使劇團能夠渡過此次風暴,保留繼續營運的餘力,除「屏風2軍團」暫停運作之外,屏風表演班更毅然絕然的做出創團16年來唯一一次全省停演的決定,三人行不行第六集--《不思議的國》成為一齣無法上演的戲!距離演出只剩2個星期的《不思議的國》,在無數的不捨與感嘆中,成為大家共同記憶裡最鮮明的印記----

走過停演風波,所幸《徵婚啟事》幸福版,在觀眾熱情的支持下,加演、加演再加演的票房佳績,讓屏風站穩了腳步。在所有喜愛屏風的朋友給予的溫暖與真情下,每一位走進劇場,力挺屏風的親愛觀眾,給予屏風人無比的勇氣與信心!屏風人越發堅定:屏風不會成為歷史名詞,今後唯一要做的事情:開門、上臺、演戲!2002年,屏風表演班邁向演出第1000場次的里程碑,有您一路扶持,屏風表演班將要朝向更廣闊的劇場路邁進!

新世紀,屏風人的願景:

一願 屏風早日成立全職專業劇團

二願 屏風早日擁有專屬劇場

這個世紀 請您 繼續的看著屏風表演班

讓屏風帶領您 品嚐醇厚溫暖的藝術饗宴