在超脫世俗的心裡,

悲哀突然湧上心頭,

只因水鳥從沼澤飛起,

在秋天的夕暮。

諸行無常,盛者必衰,驕縱蠻橫者,

來日無多。正如春夜之夢幻,

勇猛強悍者終必滅亡,

宛如風前之塵埃。 --西行和尚

台灣三部曲系列之作,

之所以讓我覺得可以稱之為台灣文學經典之作的原因,

主要是我認為施叔青真的很用心,

大家都知道台灣近代史可以粗略分成:

清朝和日領及台灣光復迄今等三個時期,

但要如何透過小說來演譯這些歷史著實不易,

但施叔青再第一部曲「行過錄津」裡,

很巧妙地透過一個往返於福建和鹿港的戲班子,

來作為台灣漢民族先民度過海水溝後,

如何和原住民相處以及和唐山祖籍的關係。

第二部曲「風前塵埃」,

取材於花東原住民更是明智之舉,

對於人類學家而言,一個民族的生存維繫,

應尊重其原有的宗教信仰以及生活模式,

但自從鄭成功率領大批軍民輾轉來台後,

原住民就開始逐漸慢慢將他們的生活圈從平地退到山區,

加上清朝初年採取漢人只能單身渡台政策,

更使得漢人及原住民大量通婚,原住民因此而漢化日深,

而日領時期在所謂的理番政策下,

幾乎滅族的討伐和自日本移民來花蓮,

讓日本化的實施怎更為徹底,

這可以從各原住民老一輩的族人還可以說流利的日語可資證明,

這更加注定了原住民固有文化及傳承的危機。

花蓮是一個很特殊的民族融合之地,

有早期的原住民,有大量的閩南後裔漢客家人,

再加上從大陸撤退的國民黨官兵,

促成了花蓮不同族群的彼此互動,

就歷史而言,就文化而言,

施叔青以花蓮原住民作為這本小說的背景自是再恰當不過了。

台灣三部曲系列,已經出版了二部曲了,

從這兩部曲的內容而言,

用堪稱「台灣的經典文學」來稱讚施叔情並非矯情,

當然我更期待她所寫的第三部曲能夠早一點問世,

這是我最期待的。

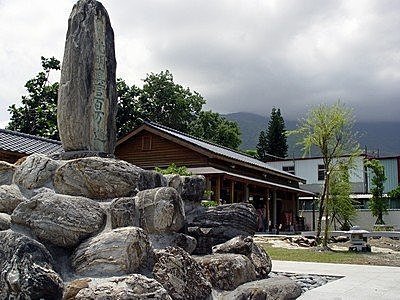

花蓮慶修院

施叔青是台灣另一位知名作家李昂〈本名施叔端〉的二姐,

十七歲便以小說「壁虎」投稿「現代文學」雜誌出入台灣文壇,

並深受白先勇的讚嘆,

後來更在香港旅居時間以「香港三部曲」得獎無數,

「香港三部曲」係透過一位妓女的生平,

以小說之筆鮮活地描繪出香港的歷史與處境。

〈有關此系列著作可參考我在部落格上所發表的「她名叫蝴蝶 香港三部曲」

http://tw.myblog.yahoo.com/shane_liu2003/article?mid=9524&prev=11412&next=4091&l=f&fid=33〉

而「風前塵埃 台灣三部曲之二」,

乃是施叔青繼「行過鹿津 台灣三部曲之一」後的作品,

施叔青表示她所寫的台灣三部曲,

將分別以清朝末期的台灣、日領時期的台灣、光復後的台灣為三大分水嶺。

2003年,這個系列的第一部「行過洛津」出版,

施叔青巧妙地藉著戲子的處境和情感世界,

呈現當時的洛津,也就現在鹿港的面貌和台灣的處境,

豐富了歷史詮釋難以觸及的角落。

而「風前塵埃 台灣三部曲之二」,

則是以日領時代台灣總督佐久間討伐太魯閣蕃之役為主幹,

透過故事中的人物將所謂的:

「征服-被征服」「認同-自我分裂」「受害-加害」「迫害-野蠻」...,

這些自古以來的歷史課題,將之一層層的展開。

花蓮慶修院

「風前塵埃」的意象係取材於日本平安朝詩僧西行和尚的句子:

「勇猛強悍者終必滅亡/宛如風前之塵埃。」,

故書中的佐久間總督儘管勇猛強悍,

但他在討伐太魯閣蕃之役裡,

卻於一九一四年六月二十六日巡查時墜崖重傷,

拖了一年多,終於因傷而亡。

他和他篤信的「八紘一宇」帝國,終於在二戰戰敗後,

一併成了風前之塵埃,成了人類歷史集體記憶裡的一座精神廢墟。

然而,施叔青的筆不可能只停留在如此浮面的層次。

她的這個第二部曲,真正要碰觸的,

其實是一個更有歷史哲學縱深的「受苦的歷史」的問題,

而《風前塵埃》的確已把人們拉近到了這個問題的門檻。

在這本書中施叔青以小說演義歷史的方式,

在小說中重現呈現了日治時期台灣花東各族群與生活,

施叔青寫作本書時,

特地以數年的時光,消化龐大資料,

並投入生命的潛心自律,日以繼夜地寫作,

一心用小說來為台灣歷史作傳。

並經歷一稿、二稿、三稿數度大幅度修改裁定版的。

本書除了描述了「太魯閣之役」和佐久間左馬太總督外,

也因為作者親身居住花蓮當地,

接觸過原住民巫師,參加過原住民的祭典、結識獵人的生活經驗,

並將以上這些經驗融入小說中,

逐漸編織建構出日治時期的花東面貌,

引領讀者回到往日的歷史情境中,

為台灣文學留下珍貴難得的紀錄。

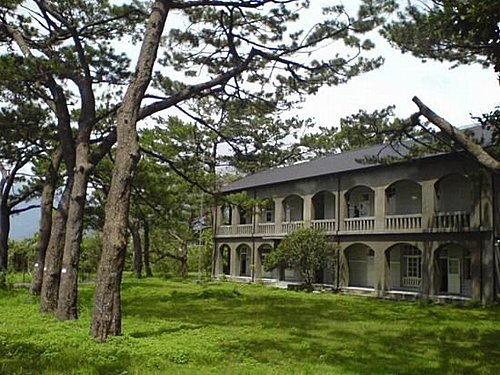

花蓮松園別館

風前塵埃 「台灣三部曲」之二小檔案:

類別: 文學小說

叢書系列:新人間叢書

作者:施叔青

出版社:時報文化

出版日期:2008年01月28日

開本:25開/平裝/288頁

ISBN:9789571347790

花蓮松園別館

延伸閱讀:

施叔青「香港三部曲」系列,以小說之筆鮮活地描繪出香港的歷史與處境,在海峽兩岸引起學界評者熱烈回響。 二年開始,施叔青開始構思企圖心龐大的「台灣三部曲」,以她的家鄉洛津(今之鹿港)為背景,時間推回洛津最為繁榮的清末嘉慶年間,故事描寫福建七子戲的伶人許情三次搭船到台灣洛津,見證了海港起家的洛津五十年興衰,與洛津的瞬間繁華呼應的是許情與一個台灣稚年歌伎之間的初萌的愛情與失落。作者巧妙地藉著戲子的處境與情感世界,呈現當時洛津的面貌與台灣處境,豐富了歷史詮釋難以觸及的角落。

施叔青

施叔青是台灣鹿港人,1945年出生,她的父親對兒女教育採取開放態度。施叔青的姐姐施淑早期寫小說,後來從事文學研究,是著名的教授,施叔青和筆名李昂的妹妹施叔端則在文學創作領域裡享有盛名,在台灣文壇上,施家三姐妹的影響相當大。施叔青初中時代,就閱讀「創世紀」現代詩刊,深深著迷於台灣詩人瘂弦、洛夫的詩。她常常在臨睡前把紙筆放在蚊帳外邊,有了文學構想就打開蚊帳及時寫下。淡江大學外文系畢業後,施叔青出國留學,獲得紐約市立大學戲劇系碩士後回台灣在大學教書,從事歌仔戲和京劇研究,同時也創作小說。1977年她赴香港擔任香藝術中心亞洲節目部策劃主任,當時台灣經濟還處於正要起飛的階段,物質條件並不好,而香港當時已經發展到巔峰狀態,五光十色,一切都非常進步,也同時是大陸走向改革開放,和外界連繫的窗口。在這個和台灣不同的社會裡,施叔青寫出了著名的作品香港三部曲,這部作品使她獲得1999年香港亞洲周刊評選的二十世紀中文小說一百強。直到今天,施叔青仍舊創作不斷。

曾任東華大學駐校作家。著有《愫細怨》、《維多利亞俱樂部》、香港三部曲:《她名叫蝴蝶》、《遍山洋紫荊》、《寂寞雲園》、《微醺彩妝》、《枯木開花》、《兩個芙列達.卡蘿》、《行過洛津》、《驅魔》等。作品曾獲《中國時報.開卷》年度十大好書、《中國時報》文學推薦獎、《聯合報.讀書人》年度最佳書獎、台北市文化局文學獎、上海《文匯報》散文獎,其中「香港三部曲」入選1999年《亞洲週刊》二十世紀中文小說一百強。作品有英、日、法文譯本。

太魯閣族的紋面

施叔青的文學創作歷程

施叔青十七歲那年,以處女作《壁虎》登上台灣文壇,台灣著名小說家白先勇把她早期小說中的夢魘鬼氣和唐朝大詩人李賀的詩相比,說其中具有一種奇異、瘋狂、醜怪的美。

七年初期,施叔青看了崑曲〈秋江〉,對中國戲曲的抽象表現深感震撼,這種震撼不但使她投入戲劇家俞大綱門下,也讓她跟隨台灣著名京劇演員梁秀娟學習花旦做工,這也對於她日後的小說創作產生了影響。

1977年,施叔青前往香港,香港的絢麗繁華和豐富生活,使她感觸深沉,於是,她用細膩的筆調、敏銳的觸角、鮮活的語言來描繪香港五光十色的衆生相,完成了一系列作品,其中成就最高的是「他名叫蝴蝶」、「遍山洋紫荊」、「寂寞雲園」三部小說所組成的「香港三部曲」,在這個系列中,施叔青深刻的寫出香港的歷史和處境,在海峽兩岸引起熱烈回響。

2000年起,施叔青開始構思「台灣三部曲」, 2003年,這個系列的第一部「行過洛津」出版,作者巧妙地藉著戲子的處境和情感世界,呈現當時的洛津,也就現在鹿港的面貌和台灣的處境,豐富了歷史詮釋難以觸及的角落。台灣著名的文化評論家南方朔認為:由施叔青來寫「台灣三部曲」,幾乎是當代作家的唯一人選。

太魯閣族的舞蹈

慶修院

日本移民花蓮時期,於在吉野的移民漸多,大正六年 (西元 19lT午,民國六年)日本移民川端滿二募建真言宗高野派「吉野布教所」,至大正11年11月25日(1922年)又在其旁增建木造宿舍,一方面供做講堂課室,一方面供信眾靈療養病之用。吉野布教所建築形制遵循日本傳統高野山脈寺院形式,為一型式特殊的日本寺院建築,主架構為木造,上覆鐵皮,寺院拜堂四週有迴廊,花木扶疏,環境清靜幽雅。民國34年臺灣光復,日本僑民依法須遣送回國,而部份日人唯恐遭台人報復,急於返國,許多布教所也人去樓空。當時在苗栗大湖觀音山法雲禪寺修行的「菜姑」吳添妹因其姊夫在吉野村為口人工作,受託接管吉野布教所,便協助管理。吳添妹之姊夫由日本布教師手中接管後,將布教所改名「慶修院」,也將原主祀神不動明王供奉於側室,正堂改奉祀釋迦牟尼佛及觀音菩薩至今。日前文化局完成慶修院整建,並由青少年公益組織經營管理,日人赴台觀光旅遊熱潮興起,且只要來花蓮必赴慶修院緬懷、回顧。因此,慶修院一向門庭大開,供日本遊客取景。直到今日,信奉真言宗高野派日籍遊客只要到花蓮也一定來慶修院及懿泉寺敬拜。

太魯閣族的女孩

太魯閣族

太魯閣族於2004年1月14日被政府認定為一個民族,其文化習俗與泰雅族略有相似,同樣是居住高山、狩獵水耕,視彩虹為神靈橋的民族,但是兩族語言無法溝通,分佈地雖相鄰,彼此甚少來往。

傳說太魯閣族以中央山脈的白石山腰的一顆大石柱為發詳地,後來遷移至現在的南投縣仁愛相合作村,族人稱此地為Truku Truwan,因人口增加,後來分為三個社群為Truku、Deuda、Dkdaya。

大約在三四百年前,因人口增加,耕地及獵區分配不足,開始陸續翻越中央山脈千一到東部的立霧溪、木瓜溪、陶賽溪等地區。因族人自稱為Truku(太魯閣),所以遷移的居住地區,才叫「太魯閣地區」,此為太魯閣名稱的由來。這個地區,及現之太魯閣國家公園之範圍。

1914年(民國三年),日本發動二十世紀台灣島上規模最大的「太魯閣族雨日本的戰爭」,及日本所謂的「太魯閣討伐之役」。日本動用22749人的兵力及先進武器,分別從南投及花蓮東西夾攻,太魯閣族人的兵力約只有2500人,與之對抗,因寡不敵眾,族人幾乎滅絕。

太魯閣( Truku )族語意為「山腰的平台」、「可居住之地」、為防敵人偷襲「瞭望台之地」、因此、太魯閣族祖先稱住在此地的人為【 太魯閣( Truku )族】

族人耆老田信德(今年 82 歲 , 於 2004 年 6 月 1 日受訪),根據另一位耆老 Saydang Wasaw (於 1998 年 1 月 6 日受訪時,近百歲)的口述:不知何時太魯閣族的祖先,搭乘漂流木(指船)來到台灣南部上岸,因被早期平地人追殺逃至深山,首先到達位於埔里南方的「愛蘭 Ay-Ran 」。再從那裡繼續逃命至深山 Truwan 。

其路線為 Ay-ran Suwil Smlaan Lukus Pugan Rudux Mujiyan Bhbuh Dgiyaq Towngan Sbhu Habun Bungu Gsilung Meebung Gayns Beenux Yayung Sabun Pna Wan Pludux Twanan Truku Truwan 在此定居 【 就是現在的南投縣仁愛鄉合作村平生部落 】 Truku Truman有五個平台( Truku )就是 Sadu 、 Bushi 、 Truwan 、 Brayaw 、 Bushi Daya 等五個部落這也就是太魯閣族的根。由於人口增加,導致獵場的不足,及耕作地不足。因此,為了要尋找獵場及耕作地。大約在三、四百多年前,太魯閣族的祖先,越過中央山脈,經過奇萊山北峰散居在立霧溪谷地帶,木瓜溪谷地區,及道賽溪谷地帶,居住地區含蓋中央山脈,就是現在的整個太魯閣國家公園範圍。

日本學者楢崎太郎所著附太魯閣蕃沿革誌中,於 1917 年統計有 96個太魯閣族居住的社或部落,但到了 1930 年霧社事件發生之後,日本政府以好管理為由自 1931 年起 1937 年止將所有居住在中央山脈的族人,強制遷徙至目前的部落大至北起和平溪南至太平溪。即目前的行政區域花蓮縣秀林鄉、萬榮鄉、及卓溪鄉立山村。為消弱族人的力量,防範霧社事件再發生,採不同部落強制混居方式遷居。

太魯閣族抗日戰役史

太魯閣族抗日戰役不同於霧社事件,霧社事件是抗暴。而太魯閣族抗日戰役,是為了保護土地、生存、財產,抵抗入侵者日本軍警。自 1895 年日本據台後的第二年( 1896 年),因不尊重族習俗或侵佔土地,一連發生數次衝突,如 1896 年 12 月下旬的新城事件, 1897 年 1 月 10 日三棧事件, 1897 年 2 月 6 日加灣事件, 1906 年 7 月 31 日威力事件。日本據台近二十年,太魯閣族仍未屈服予日本的統治,頑強抵抗入侵者,因此於 1914 年 5 月 7 日日本動員軍警二萬多人,兵分三路,夾擊太魯閣族部落。東部分二路警察部隊:一路由 Taijig 沿立霧溪,進入中央山脈。另一路 Tmunan 沿木瓜溪,攀登而上進入中央山脈。西部一路,由總督佐久間親自率領正規軍隊,在合歡山集合,自奇萊而下。三路部隊,在 Bhuraw 山包圍,夾擊太魯閣族男丁約 2500 至 3000 人。太魯閣在山區、河邊、河床,仍頑強抵抗,將近三個月之久尋。 不敵日軍警精良武器,及優勢兵力,因死傷慘重,於三個月後在八月中棄械。而後太魯閣族人,以立石頭為被降服的記號。太魯閣族的祖先,留下可歌可泣輝煌歷史新頁。

值得一提的是, 【 太魯閣 】 國家公園,這個名稱,對許多人(國內外人士)來說,只是一個著名的觀光勝地,人間淨土,風景美麗,空氣清新,人人稱讚遊山玩水的好地方,卻忽略了,它有相當豐富的人文歷史深度,那就是太魯閣族的祖先,在百餘年前( 1914 年),為捍衛祖先留下來的土地,為了生存,不惜犧牲性命。開始了二十世紀。台灣原住民族對抗大國日本兩萬餘人及精良武器的正規軍隊和警察部隊。因此,若要談起後山歷史或太魯閣國家公園歷史背景,就必須提起太魯閣族的祖先,為保護這塊土地流下鮮血和淚,壯志成仁的悲壯歷史。又由於我們過去在有意無意的疏忽。致使許多祖先英靈孤寂山林。也讓太魯閣族及【 太魯閣國家公園 】 失去了歷史內涵與深度。

紋面文化

年齡:男子為 16-20 歲,紋面理由,表示成年及獵過敵人的頭。女子為 16-20 歲,紋面理由,表示成年及漂亮。

時間:秋冬。

地點:在家裡或在倉庫下。

材料:

1、以松樹當薪柴燒,然後把黃銅鍋放在火堆上燒,燒到鍋底有黑灰,再取灰 放進竹筒內。

2、 用竹篦擦血。

3、用木頭當鎚子。

4、木製紋面用的工具上,釘上 7-10 根併排的金屬針。

5、 地上鋪茅草蓆,用藤編的籠子當抬子,紋面時一人得扶被紋面者的頭。

紋面者:

部落內專門負責的人才、有權威的人家。代代相傳者,才有資格替人紋面。若有人沒有經過允許,隨便替人紋面,就得賠償專門負責的人幾倍。紋面者大都是婦女。

痊癒時間:

約四個月才消腫,初期的十天,要不斷的用羽毛沾清水擦臉,是為了不被紋面的部位發炎及萎縮。被紋面者的周圍都要放嫩葉。

工資:

男子準備:兩把小米、一件麻線製的衣服、手鐲,讓紋面者任選一種。女子準備:兩件首領穿的衣服、黃銅鍋一個、小豬一隻、 50 毛或 5-6 塊錢,讓紋面者任選一種。

PS:以上照片部份選自於網路,若造成作找不變,請告知,將馬上取下。