喜歡台南,

並非只是單純自己是台南人,

而是喜歡台南古都到處可以看到的古跡所蘊含著文化的深層,

單是聽聽地方耆老用道地的閩南話訴說古都過去的種種,

那種感覺就好像回到往昔在聽阿嬤講古一樣!

除了親切感,又多了份文化知識!

那麼,

今天就來說一說台江內海的五條港吧!

水仙、永樂、五條港

在台灣從西方社會引進現代生活的方式後,雖然使人們的生活增添了許多方便,也帶來了許多新奇的玩意兒,例如:超級市場、量販店。可是,傳統市場仍以它擁有的獨特魅力,依舊站穩了屹立不搖的地位,因為它實在包容了太多樣台灣人的無法丟卻的生活情趣與情結,這也是現代化的市場無法全部替代的。

在台南市,提到傳統市場,第一個被提名的應該是:永樂市場。永樂市場,大多數的老府城會用「水仙宮」來稱呼它,位置緊鄰車水馬龍的西門路,同時也是府城的美味小吃集散地。著名的擔仔麵、青草茶、春捲、肉粽、米糕、碗粿、鹹粥(蚵仔粥或虱目魚粥)...等等,都可以在這裡找到。「水仙宮」一詞實際上指的是身為國家三級古蹟「大禹廟」,會成為著名的傳統市場的當然代名詞,是因為早期台灣人的生活場景主要以廟宇前的廣場為中心,猶如歐洲人的生活場景主要以大教堂(dome)或市政廳的廣場為中心。在廟宇前面及其週遭漸漸集結成人潮熱絡的市場,想當然爾,便會用該廟宇的名稱來稱呼。

不僅從日制時代就赫赫有名,早在荷蘭時期,當時尚未興建水仙宮的臨近地區,便因為是靠近當時的普羅民遮城的東灣海岸線,而成為商船往來停泊的據點;那時大部分的台南市還是沉睡於水底的台江內海呢!到了清領時期,台江內海雖日漸因河流帶來的大量泥沙而淤積、陸化,台南的海岸線也逐年向西移動。原本的商帆蔽天的海岸線遂成為水道縱橫的新生沼地。在當時總部已設立在水仙宮左畔的府城三郊的集貲、推動下,極力利用沙洲之間的水道,疏濬、開闢成可暢行貨船的運河;運河河道的走向宛如手掌的五指,此區域因而又稱為五條港。五條港成為五條具有商業機能的藍色商道之後,使得水仙宮鄰近的地區仍然保有商業貿易上的優勢。

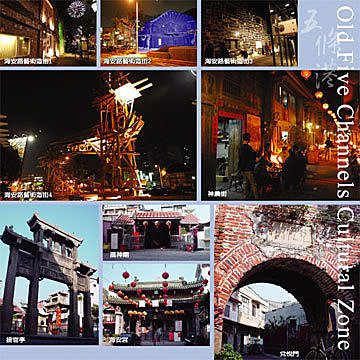

五條港文化園區 清中葉之後,這片海埔新土地, 對台南有些了解的人,或許會提出一個疑問,為何台南早期的商業重心在中西區?追根究底的結果,必須從台南舊城歷史一段輝煌的傳奇---五條港談起。 五條港的範圍約略是成功路以南、新美街以西、南至中正路左右,是台江陸化所產生的河道。不同於赤崁文化園區是從荷據以降的歷史脈絡,五條港的歷史舞台則出現在清朝最興盛的雍、乾、嘉時期,在海權的年代,河港之所在即為商機之所在,現今幾乎已成為五條港代名詞的北勢街(神農街),就是因為昔日位於南勢港以北、佛頭港以南,直接可至三郊的總部水仙宮而聞名。 說五條港是一頁傳奇一點也不為過。因為從它出現到消失約百年,經過日治時期的都市化到現今,昔日河道遺跡難見,只留下舊街與商業活動的延續。這些商業活動包括了進出口貿易與熱絡的商家買賣。即使歷經日治時期的都市改正過程,但商業仍留在五條港區附近,也是現今的中正路商圈。 新五條港概念 五條港的過去雖然因為地理變遷甚劇,留下的舊跡不多,但十年前海安路的開挖,不但截斷五條港殘留的都市紋理,更埋下中正商圈沒落的一大主因。 海安路開挖地下道,起始於一個錯誤的大夢,沿線商機和民宅慘遭破壞,民苦不堪言。然而,這個錯誤卻也意外播下一顆顆藝術的種籽,當海安路通車後,種籽一顆顆萌芽,一間間破敗的舊屋,在滿腦子創意和充滿阿Q精神的藝術家眼中,竟成了最佳的實驗空間。海安路兩旁,裝置藝術、塗鴨文化接踵出現,藝術氛圍形成後,又吸引許多獨具特色的商店、餐飲店和pub進駐,將海安路串連成數百公尺的明珠。不論傍晚或夜晚,皆展現迷人的風情,遊客玩累了,若想停下來歇歇腳,海安路商圈絕對是最佳選擇。 近年來在府城人的努力下,此區已從「美麗的錯誤」,找回「錯誤的美麗」,五條港的北勢街已重現昔日風華,海安路也成為裝置藝術的天堂,兩旁商家如雨後春筍般開張,已成為遊客入夜後最佳休閒去處。

五條運河「五條港」宛如五條經濟命脈,

像手掌五指橫亙在台南西城外,

掌握著府城商業的蓬勃榮興。