這個週日以來,

忙完店裡的業務回到住宿的地方後,

都是洗完澡後,馬上就捧著司馬遼太郎的「關原大戰」,

窩在床上閱讀,每每讀到睡眼惺忪後才甘心入睡。

十起年前曾一口起花了十多天的時間,

看完山岡莊八寫的「德川家康全集」〈遠流版共二十七冊〉,

也陸續收看過NHK的大河劇「德川家康」,

從此對於日本戰國時代的各路英雄豪傑以及歷史有了初淺的了解。

對於「關原大戰」一役,因此促成了德川家族,

從此開啟了日本二百六十餘年的幕府政權的「關原大戰」,

更是印象深刻。

或許受到二百多年的德川政權統治的關係,

諸多有關引起「關原大戰」的發起人”石田三成”的個人史實,

似乎都有所偏頗,好像把石田三成都寫成極具野心之人。

甚或從看連續劇那種善惡二分法的慣性思考來判斷這個人,

石田三成簡直就像中國古代的奸逆一般,

也就是所謂的壞胚子,老是對忠厚老成的德川家康為敵。

由於日本明治維新之後,隨著民主自由的腳步,

日本歷史學術界開始慢慢發崛石田三成的各項歷史真相,

透過各項文史資料的拼湊,逐漸還原石田三成的歷史定位。

就豐臣政權而言,

石田三成即使是幹練的行政官員,

或因個人性格傲慢等缺陷,

造成豐臣家武將的不滿甚或與之為敵,

但其發起「關原大戰」,

反而是為了效忠以逝的豐臣秀吉,

無時不刻地為了保護豐臣政權而週旋於敵人之間。

反觀德川家康就是那個運用權謀奪取豐臣政權的野心家。

不過說德川家康是野心家應該可以說得過去,

但若用觀賞電視劇那種不是壞人就是好人的狹易判斷,

來評斷德川家康是一個大壞蛋,

對於德川家康而言也是極不公平的。

因為當初德川家康和織田信長是一同打天下的大名,

那時候的豐臣秀吉還是織田信長的馬伕而已。

只是礙於織田信長的實力而屈服於織田信長。

沒想到豐臣秀吉殺了背叛織田信長的明智光秀後,

整個接受了織田信長的政治實力,

縱使德川家康還打贏了豐臣秀吉,

但礙於當時的環境,還是不得不臣服於豐臣秀吉。

以他”杜鵑不啼,我等牠啼”的耐性,

豐臣秀吉一死,德川家康不取而代之那才怪!

石田三成

閱讀歷史是一件頗為愉悅的事情〈至少對於我個人而言〉。

透過歷史的過程除了可以讓我們增長知識外,

也可以同時作為我們自己的警惕,也就是所謂的”知古鑑今”。

尤其是閱讀依照史實改寫的歷史小說,

透過文學深刻的描寫,這些歷史人物妨彿像電影情節一般,

活生生地在我們眼前生動的播映。

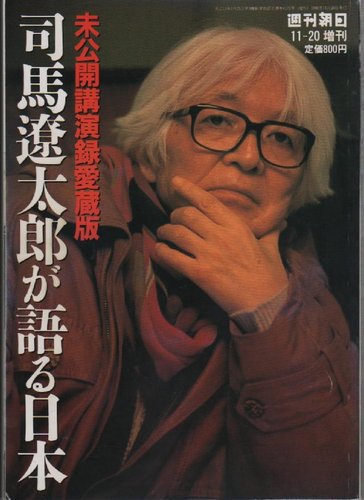

日本歷史文學作家司馬遼太郎,

之所以筆名取為遼太郎,

就是想效法中國的歷史家司馬遷。

司馬遼太郎在日本是一位著名的歷史文學作家,

他曾經寫過很多本暢銷的歷史小說,

閱讀這本「關原大戰」,

透過司馬遼太郎生動的刻畫,

處於這段戰役前後的歷史人物,

將逐一躍然與紙上,印象凸顯地留在讀者的心中,

其中對於主角人物石田三成和德川家康的個性描素,

更讓讀者從中洞悉人性的本質。

德川家康

延伸閱讀

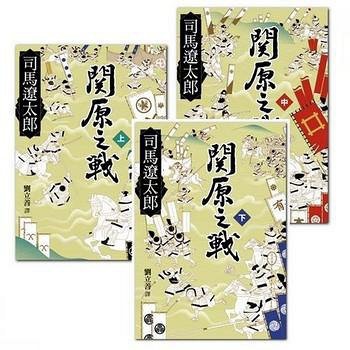

司馬遼太郎「關園大戰」小檔案:

作者:司馬遼太郎

譯者:劉立善

出版社:遠流

出版日期:2011年11月01日

語言:繁體中文 ISBN:9789573268604

裝訂:平裝

作者簡介:司馬遼太郎

一九二三年生於大阪,大阪外語學院蒙古語系畢業,原名福田定一,筆名乃「遠不及司馬遷之太郎」之意。一九六年以忍者小說《梟之城》獲直木賞後,幾乎年年受各大獎肯定。六一年辭去記者工作,成為專職作家,慣以冷靜、理性的史觀處理故事,鳥瞰式的寫作手法營造出恢宏氣勢。一九九六年病逝後,其「徹底考證」與「百科全書」式的敘述方法仍風靡無數讀者,堪稱日本最受歡迎的大眾文學巨匠。中譯作品有《新選組血風錄》《幕末十二則暗殺風雲錄》《最後的將軍德川慶喜》《宛如飛翔》《宮本武藏》《項羽對劉邦:楚漢雙雄爭霸史》《鎌倉戰神源義經》

有關”關原之戰”和”石田三成’的史實:

關原之戰(日語:関ヶ原の戦い、大日本帝國陸軍參謀部出版書籍使用關原之役)是日本廣義的戰國時代末期或安土桃山時代發生於美濃國關原地區的一場戰役,交戰雙方為德川家康領下的東軍以及石田三成等組成的西軍。最終,在西軍將領小早川秀秋叛變的情況下,這場戰爭在一天內即分出了勝負,德川家康取得了統治權,三年後成立德川幕府。而大坂城內重要人物豐臣秀賴、淀殿等人及朝廷並未對這場戰爭作出太大的干預。

廣義而言,其戰事蔓延至日本全境,雙方均動員了超過十萬兵力投入戰鬥,多數大名各自表述自己的立場,從出兵到撤退維持了三個多月的時間,可謂自應仁之亂以來全日本的最大規模的內戰。狹義而言,是指在關原的戰鬥,發生於東西兩軍之間——統治關東地方江戶德川家大名東軍主將德川家康與另一方為豐臣秀賴的家臣西軍靈魂人物石田三成[c](東軍和西軍名稱均為後世所加,本文為方便閱讀,統一使用東軍和西軍)。由於其戰爭的勝負影響了誰可以擁有天下(此處指日本全國),所以此戰也被譽為「決定天下的戰爭」(天下分け目の戦い)。

在日本的戰國時代,織田信長死後的豐臣秀吉政權,下設五大老、三中老、五奉行。德川家康為五大老的首席;而在“關原之戰”與德川家康陣營決戰的實際首領石田三成(1560–1600)本是五奉行之一。石田三成雖然位在大老、中老之下,但因其才能韜略極受豐臣秀吉賞識,是豐臣秀吉最信任的親信,扮演了既是幕僚又是大管家的角色,實際上是豐臣秀吉政權的核心人物,也是豐臣秀吉死後豐臣秀吉勢力的最忠實代表。

“關原之戰”戰敗後,德川氏得天下的大勢已定,敗軍後的石田三成被梟首示眾於京都三條大橋,時年僅41歲。以他一介行政官的官職身份,能一下子撮合36國40餘個大名來和連織田信長、豐臣秀吉都害怕的德川家康抗衡,進行劃國史的大型戰役,拋開其勝敗不談,至少其忠勇的氣概膽識令人歎為觀止;石田三成的失敗造就了日本歷史上德川氏260年的幕府統治。從這個角度看,石田三成,確是位分量不輕的歷史人物。

然而,在日本歷史上,可能是由於德川時代御用史學觀點的影響,石田三成並非正面形象,往往被看成奸賊;對其口誅筆伐,這裏當然有“勝者王侯敗者寇”史觀的因素,也和三成並非武將,而是“文治派”首領有關。武將們披掛上陣,攻城奪池,千軍萬馬中摘取敵將首級,其武功很容易被人們看到;而滿腹經綸的文官即使功高蓋世,倘若和武將對立,那就很容易失去人們的同情了。

據說,石田三成五短身材,其遺骨險些被當成女人。然而,他卻是個棱角分明、有一股硬骨頭精神的人物。有一次,德川家康登大阪城,而石田三成戴著頭巾在旁邊烤火故作不知,從那裏路過的黑田長政三次提醒他:“德川爺來了!快把頭巾脫去!”但石田三成還是置之不理,氣得黑田長政一把手將他的頭巾揪下丟進火盆裏。而石田三成對黑田長政只是泰然怒目,別無表示。德川家康聽說此事後曾說:看來,那個石田三成如果真急眼了,恐怕要殃及我的性命。危哉!危哉!”由此也可看出,他從心裏就沒有對德川家康服氣。

文官和武將歷來很難合作。文治派三成的最大對立面即是加藤清正;同時,清正屬於豐臣秀吉正室“北正所”派,而石田三成則屬於側室澱君、秀賴派。他們之間的矛盾在豐臣秀吉死後也到了白熱化的程度。當時,其政權實際上是前田利家和德川家康兩頭政治。石田三成試圖聯合前田利家來打倒德川家康。前田利家死後,清正等七位大將曾打算襲擊石田三成,理由是打朝鮮時石田三成將眾將功績隱蔽不報,這對石田三成來說當然屬於“欲加之罪”。走投無路的石田三成只好去投奔伏見的德川家康。聰明的德川家康充當了和事佬,勸石田三成回到佐和山。而實際上,德川家康正好借此機會將石田三成餘黨清除出了中央政府。

彌留之際的豐臣秀吉,為了維繫他的政權向他的紘股之臣大老、奉行們托孤時,不僅低聲下氣,而且還兩次叫他們寫了血書。所以,“等著杜鵑叫”的德川家康一時不便輕舉妄動,只好耐心等待時機。豐臣秀吉死後的三年,實際上就是石田三成和德川家康鬥法的三年。德川家康心想自己一定要設個圈套讓石田三成上鉤,然後再從容不迫地一定天下乾坤。

日本歷史上的這段石田三成陣營和德川家康陣營的決戰,從豐臣秀吉政權內部看來,是血統主義(世襲)舊主流派和重實際能力的新主流派之爭。舊主流派的領軍人物石田三成是個只有38歲的青年,而新主流派的領軍人物德川家康卻是個開始步入老齡的穩健人物。石田三成畢竟沒有鬥過老奸巨滑的德川家康。

為了空出京阪地區,在那一年的8月18日,德川家康以討伐會津的上杉景勝為名,率領5600兵馬從伏見開拔。他沿東海道北上,一路上狩獵遊玩,游山逛景,磨磨蹭蹭的到了江戶城,在江戶又磨蹭了20多天,聽到了石田三成起兵的消息。

原來,石田三成把這當成了自己的大好機會,以疾風迅雷般的速度已經拜毛利輝元為盟主,聯絡好了宇喜田、小早川、島津、長曾我部、小西、增田、長束、大谷等36國40餘位大名,將其兵馬集聚在自己的麾下。大軍包圍並拿下了伏見城,守將鳥居彥兵衛元忠剖腹自殺。然而,在9月15日早上8時開始的“關原之戰”中,石田三成陣營的小早川、吉川反戈投向德川家康陣營,到了下午2時,石田三成陣營已經兵敗如山倒。

石田三成從戰場上逃走,躲進一家農民家裏,不幸被對方搜出。在被押解到大津的德川家康處時,當德川家康部下給他衣服,並特意說明是“江戶總座送的”時,石田三成不屑一顧地駁斥道:“已故太閤以外哪有什麼總座?憑什麼管內府叫總座?”他還是不失19萬4千石大名的威嚴;10月,在被拉去京都梟首示眾前,他口渴要喝開水,看守說沒有開水有柿餅,石田三成說:“柿餅對身體有害,不要!”眾人笑道:“你一會兒就要被砍頭了,還說什麼對身體有害,真是笑話!”石田三成正色反駁道:“胸懷大義者,臨死之前也要愛惜生命!”表現了他棱角分明的特殊性格。

有人說,石田三成起兵也許不是為了豐臣氏政權,是他自己有問鼎天下的政治野心,假使關原之戰石田三成勝了,誰能保證他不取秀賴而代之呢?這個假設對三成或許有點兒冤枉。因為他自小被豐臣秀吉賞識,豐臣秀吉對他的知遇之恩最重,他仕途通達平步青雲,難免恃才傲物,根本沒有把初老的德川家康放在眼裏;更何況見到德川家康有意要違背血書誓言、取秀賴而代之時,他不服氣加上心中的正統、報恩思想,不可能審時度勢去俯階就勢歸順德川家康,必然要成為悲劇性人物。

而德川家康在心術謀略上的確技高一籌,在打敗石田三成後,1614年攻陷大阪城後還和秀賴搞了個“講和”的緩衝階段;第二年,他才再次攻陷大阪城,迫使秀賴自殺身亡。確立了自己的政權,卻沒有落下多少犯上作亂的駡名,這大約就是德川家康善於忍耐的高明之處了。